ロボット掃除機の水拭き機能は、床のベタつきや皮脂汚れを手軽に取り除ける便利な機能として人気を集めています。しかし、その便利さの裏で「モップが臭う」「掃除機からカビ臭がする」といった悩みを抱えている方も少なくありません。

この記事では、「ロボット掃除機 水拭きカビ」に関する疑問や不安を持つ方に向けて、カビが発生する原因から具体的な対策方法、床材ごとの注意点、そして衛生的に使い続けるためのメンテナンスのコツまで、わかりやすく解説しています。

特に、モップや水タンクの使い方を少し変えるだけで、カビや雑菌の繁殖を防げるポイントや、水拭き機能を活用しながらも快適に掃除機を使うための製品選びのヒントも紹介しています。

ロボット掃除機の水拭きでカビに悩んでいる方、あるいはこれから水拭き機能付きモデルの購入を検討している方にとって、本記事は必見の内容です。

※この記事はプロモーションを含みます。

ロボット掃除機水拭きカビの原因と対策

この記事のポイント

- 水拭きモップの放置がカビの原因になるとわかる

- 水タンク内の水も腐敗の原因になることが理解できる

- カビが健康や臭いに影響するリスクを知ることができる

- カビを防ぐためのメンテナンス方法が学べる

- 水拭き機能付きロボット掃除機の選び方もわかる

ロボット掃除機水拭き臭いの正体とは

ロボット掃除機の水拭き機能を使っていて、「なんだか臭う」と感じたことはありませんか?このような臭いの正体には、いくつかの明確な原因があります。正しく理解し、日々の使い方を見直すことで、不快な臭いを防ぐことができます。

最新のロボット掃除機なら、面倒な水拭きも自動でおまかせ。フローリングを常に清潔に保ち、湿気によるカビの発生を効果的に防ぎます。

まず最も多い原因は、モップパッドや水タンクに繁殖した雑菌です。ロボット掃除機は使用後にモップ部分が湿ったまま放置されることが多く、そこに汚れや水分が残っていると、時間の経過とともに細菌やカビが繁殖しやすくなります。その結果、部屋に嫌な臭いが広がってしまうのです。

また、長時間交換していない水の使用も臭いの原因になります。水道水でも時間が経つと雑菌が増えやすく、さらに清掃中に吸い上げた汚れがタンク内で混ざることで、悪臭が発生しやすくなります。特に夏場は温度が高いため、菌の繁殖スピードが加速します。

例えば、数日間使用せずに放置していたロボット掃除機を再び動かしたところ、モップ部分から明らかな異臭がしたというケースもあります。これはまさにモップや水タンク内に残った汚れや水分が腐敗していたことによるものです。

こうした臭いを防ぐためには、使用後にモップを取り外して洗う、水タンクの水を毎回交換する、掃除後はロボットを風通しの良い場所で乾かすなどの習慣が有効です。モップを洗濯する際は、漂白剤などを使ってしっかりと除菌するのもおすすめです。

- モップの放置による雑菌繁殖:使用後の濡れたモップをそのまま放置すると、細菌やカビが繁殖し、悪臭の原因になります。

- 水タンク内の水が腐敗:掃除後に水を入れたまま放置すると、水が腐敗し生臭いにおいを発することがあります。

- 使用中の汚れ混入:掃除中に吸い取ったホコリや皮脂がモップに付着し、時間が経つことで臭いを発生させます。

- モップやタンクの手入れ不足:清掃後に毎回洗浄・乾燥を行わないと、不衛生な状態が蓄積され、においの原因となります。

- 高温多湿の環境で放置:夏場や湿度の高い室内で濡れたモップを放置すると、短時間で菌が増殖しやすくなります。

- 対策:毎回モップを取り外して洗浄・乾燥し、水タンクの水は使い切ってから収納。定期的な除菌や消臭剤の使用も効果的です。

ロボット掃除機の水拭き機能はとても便利ですが、臭いのトラブルを防ぐにはメンテナンスが欠かせません。快適な掃除環境を保つためにも、日々の手入れを怠らないようにしましょう。

ロボット掃除機で水拭きタイプのデメリットは?

ロボット掃除機に水拭き機能が搭載されている機種は増えてきていますが、その便利さの裏にはいくつかのデメリットが存在します。水拭き対応モデルの購入を検討している方は、機能の利便性だけでなく、使う上での注意点も把握しておく必要があります。

まず大きな課題として挙げられるのが、モップや水タンクの衛生管理が必要になる点です。使用後のモップが湿ったまま放置されると、雑菌やカビが繁殖する原因となります。そのまま使い続けると、部屋に嫌な臭いが広がることもあります。

さらに、床材によってはダメージを受ける可能性がある点も見逃せません。水分に弱いフローリングや、ワックス加工された床などに頻繁に水拭きを行うと、反りや変色といったトラブルにつながることがあります。水の量が自動で調整されるとはいえ、完全にコントロールできるわけではないため、慎重な対応が求められます。

また、掃除エリアの調整が手間になる点もデメリットです。水拭き中にカーペットや畳に進入してしまうと、濡れてしまうリスクがあるため、進入禁止エリアをアプリや磁気テープなどで事前に設定する必要があります。これは毎回の掃除前に確認が必要となるため、手間に感じる方もいるでしょう。

他にも、機器の価格が高くなる傾向があります。水拭き機能が付くことで価格が1~2万円ほど上がる機種もあり、予算を抑えたい人には負担が増える要因です。また、その機能を日常的に使わない場合は、コストパフォーマンスが悪く感じることもあります。

このように、ロボット掃除機の水拭きタイプには便利さの反面、衛生面や操作性、コスト面でのデメリットが存在します。使いこなすには日々のメンテナンスや設定が欠かせないため、ライフスタイルに合っているかをしっかり見極めることが大切です。

ロボット掃除機でフローリングを水拭きすると痛む?

ロボット掃除機の水拭き機能は床の清潔感を保つうえで便利ですが、フローリングの種類によっては痛めてしまう可能性もあるため注意が必要です。特に天然素材のフローリングを使用している場合、事前の確認と使い方の工夫が求められます。

一般的に販売されているフローリングには、大きく分けて無垢材のフローリングと複合フローリング(合板)があります。このうち無垢材は木の質感が魅力ですが、水分に弱く、頻繁に水拭きを行うと反りやひび割れの原因になります。一方、複合フローリングは表面に樹脂コーティングが施されていることが多く、軽度の水拭きであれば問題になりにくいです。

とはいえ、水拭きの頻度や水の量に注意しないと、どのタイプの床であっても劣化の原因となることがあります。特にロボット掃除機の場合、モップに含まれる水量を細かくコントロールするのが難しいため、水が多すぎるとフローリングの隙間に入り込み、下地を痛める可能性があります。

また、ワックス仕上げの床では、繰り返し水拭きを行うことでワックスが剥がれてしまうこともあります。その結果、ツヤがなくなったり汚れが付着しやすくなったりするため、長期的に見ると見た目や耐久性に悪影響を及ぼします。

これを防ぐには、まずフローリングの素材や仕上げ方法を確認し、水拭き対応かどうかを確認することが第一歩です。そのうえで、ロボット掃除機の水拭きモードを使う場合は、水量設定が可能なモデルを選び、水拭きの頻度を週1〜2回に抑えるなど、使い方にも工夫を加えましょう。

このように、ロボット掃除機による水拭きは一見便利でも、床材にダメージを与えるリスクもあります。安心して使うためには、床の状態とロボットの機能をよく理解し、丁寧なメンテナンスと適切な使用方法を心がけることが重要です。

フローリングは水拭きNGですか?

フローリングの床は日々の掃除で水拭きしたくなるものですが、「水拭きしても大丈夫なのか?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。実は、フローリングの種類によって水拭きの可否が異なるため、全ての床に同じ方法を使うのはリスクがあります。

まず、水拭きNGとされるのは「無垢フローリング」や「ワックス加工された床」です。無垢材は天然木をそのまま使っているため、吸水性が高く、水分を含むと膨張や反りが生じることがあります。また、ワックスで仕上げられた床に水拭きを繰り返すと、ワックスがはがれやすくなり、光沢が失われるだけでなく汚れが付きやすくなるという欠点もあります。

一方で、「複合フローリング(合板)」や「UVコーティングされたフローリング」などは水拭きにある程度耐性があります。ただし、この場合でもベチャベチャに濡れた雑巾で拭くのではなく、固く絞った布やロボット掃除機の微量な水拭き程度に留めるのが安全です。

水拭きが可能かどうかを見分けるポイントとしては、フローリングの説明書や施工業者の案内を確認することが第一です。もし分からない場合は、水分が少ない状態で小さな範囲を試してみるのも一つの方法です。

ロボット掃除機での水拭きを検討している方は、床材の相性を必ずチェックしておきましょう。特に「水拭きNG」とされる無垢材の場合、吸水による変形のリスクがあるため、乾拭きやクイックルワイパーとの併用を検討することをおすすめします。

このように、フローリングの種類によって水拭きが適しているかどうかは異なります。見た目が似ていても構造や表面処理によって大きく性質が異なるため、まずは自宅の床材の確認から始めましょう。

エコバックス水拭きしない設定を使うには

エコバックス(ECOVACS)のロボット掃除機には水拭き機能が搭載されているモデルが多く、床の汚れを効率的に除去できます。ただし、「今日は水拭きなしで使いたい」「カーペットに濡れたモップが当たるのを避けたい」といった場面では、水拭き機能をオフにする設定が求められます。

エコバックスの水拭き設定は、アプリ操作やハードウェア的なモップ取り外しなど、複数の方法で切り替えることが可能です。

まず、最も確実な方法は「モップパーツの取り外し」です。多くの機種では、モッププレートを物理的に外すと自動的に水拭き機能が無効になります。これにより、水を使用せず吸引掃除のみを行う設定になります。

次に、スマートフォンの専用アプリ「ECOVACS HOME」からの操作でも水拭きのオン・オフを切り替えられる機種があります。アプリ内の掃除モード設定で「吸引のみ」を選択することで、水拭き機能を一時的に無効化できます。モデルによっては、モップが装着されていても水拭きしないモードが選べる仕様です。

また、エリアごとの設定も可能です。カーペットのある部屋を「水拭き禁止エリア」に設定すれば、該当エリアに入ったときのみ自動的に水拭きを停止することができます。この機能は、家具や床材に応じて柔軟に対応したい場合に便利です。

なお、すべての機種がこれらの設定に対応しているわけではないため、公式サイトや取扱説明書で、自身のモデルの機能と設定方法を事前に確認することが重要です。

このように、エコバックスのロボット掃除機は水拭き機能の有無を柔軟に切り替えることが可能です。使用環境や床の種類に合わせて設定を工夫することで、快適に使いこなせるようになります。

ロボット掃除機の人気おすすめ機種一覧

| 商品名 | メーカー | 価格帯 | 水拭き機能 | おすすめポイント |

|---|---|---|---|---|

| ルンバ j7+ | iRobot | 10万円前後 | あり(Comboモデル) | カメラ搭載で障害物回避が優秀。ペットのいる家庭に人気。 |

| エコバックス DEEBOT T10 OMNI | ECOVACS | 13〜15万円 | あり | モップの自動洗浄・乾燥対応。全自動型の上位モデル。 |

| Roborock S8 Pro Ultra | Roborock | 15万円以上 | あり | 強力な吸引力と自動モップリフト機能が魅力。高性能で人気。 |

| ルンバ i5 | iRobot | 5〜6万円 | なし | 水拭き不要な方におすすめ。シンプルな吸引モデル。 |

| Anker Eufy RoboVac G30 | Anker | 2〜3万円 | なし | 手頃な価格でスマートナビ搭載。コスパ重視の方向け。 |

ロボット掃除機水拭きカビが気になる方へ

ロボット掃除機 水拭き兼用おすすめモデル

強力な吸引力と自動モップ洗浄・乾燥を搭載した高性能モデル。高価格帯でも人気。

モップ自動洗浄・温風乾燥機能でメンテナンスが楽。スマートマップ対応で操作性◎。

カーペットを避ける自動モップリフト搭載。吸引と水拭きを1台で完結できる安心設計。

狭い部屋にぴったりな小型モデル。アプリで水拭き設定ができるコスパ重視の人気商品。

ロボット掃除機水拭きいらないと感じる人の理由

ロボット掃除機の進化により、水拭き機能が付いたモデルが増えています。しかし、実際には「水拭き機能は不要」と感じる人も少なくありません。ここでは、水拭き機能をあえて使わない、または必要ないと判断する理由について詳しく解説します。

ロボット掃除機の水拭きは便利ですが、カビ対策も忘れずに。

まず多いのが、フローリングの素材との相性が悪いケースです。無垢材やワックス仕上げの床は水に弱いため、頻繁な水拭きが劣化や変色の原因になることがあります。こうした床材を使用している家庭では、水拭き機能の使用を避ける傾向があります。

また、手入れの手間を嫌う人にも水拭き機能は敬遠されがちです。水タンクの給水・排水、モップの洗浄・乾燥など、吸引のみの掃除機に比べてメンテナンスが煩雑になります。特に忙しい日常の中で、手軽さを求める方にはデメリットと感じられることが多いようです。

さらに、部屋にカーペットやラグが多い家庭では、水拭き機能がかえって不便になります。モップが濡れたままカーペットに乗ってしまうと、カビやシミの原因となるため、事前の進入禁止設定やモード切り替えなどの操作が必要になります。

掃除の頻度が高い家庭では、ドライ清掃で十分に満足しているというケースも見られます。毎日ロボット掃除機を稼働させていると、そもそも床がそれほど汚れず、水拭きをする必要性を感じない人もいるのです。

このように、「ロボット掃除機に水拭き機能はいらない」と考える理由は、床材との相性、手入れの負担、生活スタイルなどさまざまです。すべてのユーザーにとって水拭き機能が必須というわけではなく、自分の暮らし方に合った機能を選ぶことが大切です。

ロボット掃除機水拭きなしおすすめ機種

水拭き機能付きのロボット掃除機が増える一方で、「水拭きはいらないから吸引機能に特化したモデルが欲しい」というニーズも根強く存在します。ここでは、シンプルで扱いやすい水拭き機能なしのおすすめロボット掃除機をいくつか紹介します。

1. ルンバ i5 / i5+

iRobotの人気シリーズで、水拭き機能がなく吸引のみのモデルです。無駄のないシンプル設計で、アプリによる部屋のマッピングやスケジュール機能も搭載。i5+は自動ゴミ収集機能付きで、さらに手間が減らせます。

2. Anker Eufy RoboVac G30

手頃な価格と安定した性能で支持を集めるモデルです。スマートナビゲーションを搭載しており、コンパクトながら効率的な掃除が可能。水拭き機能はありませんが、日常的なホコリやペットの毛などをしっかり吸い取ってくれます。

3. ILIFE V3s Pro

ペットの毛の吸引に特化した、コスパの高いモデルです。ゴミの収集能力は十分で、操作も非常に簡単。初めてロボット掃除機を導入する方にも適しています。

4. パナソニック RULO mini

日本の住宅に合うコンパクトサイズで、三角形の形状が特徴。コーナーや壁際の掃除が得意で、音も静か。水拭き機能は非搭載ですが、きめ細かな吸引力で十分な清掃力を発揮します。

- 床材との相性問題:無垢フローリングやワックス加工された床は水に弱く、水拭きで劣化する可能性があります。

- 手入れの手間が増える:モップの洗浄・乾燥、水タンクの補充や清掃など、水拭き機能はメンテナンスの負担が大きくなります。

- カーペットとの相性が悪い:濡れたモップがラグやカーペットに乗ると、カビやシミの原因になるため、事前設定が必要になります。

- 乾拭きで十分な場合が多い:こまめに吸引掃除していれば、汚れが蓄積しにくく、水拭きをわざわざ行う必要性を感じない人もいます。

- コストパフォーマンスを重視:水拭き機能が不要な人にとっては、その分価格が上がるモデルは無駄と感じられることがあります。

- シンプルさを求める人に最適:吸引機能に特化したモデルは設定も使い方もシンプルで、初めてロボット掃除機を使う人にも扱いやすいです。

このように、水拭き機能がなくても性能に優れたロボット掃除機は多数存在します。価格を抑えたい方や、掃除をよりシンプルにしたい方には、これらのモデルが適しています。自分の掃除スタイルに合わせて、無駄のない一台を選ぶとよいでしょう。

ロボット掃除機水拭き兼用ランキング紹介

ロボット掃除機の中には、吸引と水拭きの両方を兼ね備えたモデルが多く登場しています。これにより、床のホコリやゴミを吸い取るだけでなく、皮脂汚れやべたつきまで拭き取ることが可能です。ここでは、性能・人気・使いやすさを基準に選んだ水拭き兼用のおすすめロボット掃除機をランキング形式で紹介します。

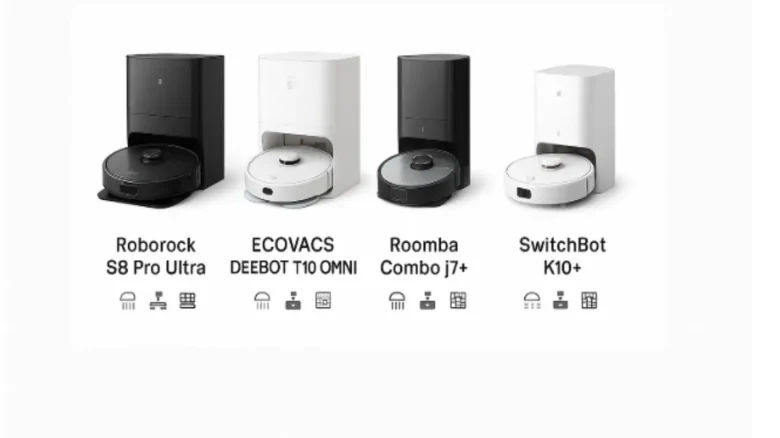

水拭きと吸引が可能な人気ロボット掃除機4機種を比較。対応機能や特徴を一目で把握できます。

第1位:Roborock S8 Pro Ultra

最新技術を詰め込んだ高性能モデルで、吸引力の強さに加え、自動モップリフト機能・自動洗浄・乾燥機能を搭載。床の素材を検知し、カーペットに乗るとモップを自動で持ち上げるため、水によるダメージの心配がありません。多機能ながらアプリ操作が直感的で、ハイエンドモデルの中でも特に人気があります。

第2位:エコバックス DEEBOT T10 OMNI

エコバックスのフラッグシップモデルで、モップの自動洗浄と温風乾燥を行ってくれる全自動型。水拭きの手間をほとんど感じさせない設計で、吸引力とモップの圧力バランスも優秀。音声アシスタントとの連携も可能です。

第3位:ルンバ Combo j7+

iRobot初の水拭き一体型ルンバとして登場。床に応じてモップをアームで持ち上げたり下げたりする独自構造を採用し、カーペットを濡らさずに掃除できます。iRobotアプリによるマップ編集やスケジュール設定もスムーズです。

第4位:SwitchBot K10+

コンパクトサイズが魅力のモデルで、日本の狭い住宅でも取り回しやすい仕様。モップも取り外し簡単で、水拭きモードの切り替えもアプリから行えます。価格帯も手頃で、初めての兼用モデルとして人気があります。

これらの機種は、水拭きと吸引の両立を重視する人におすすめです。モデルごとに特徴や価格帯が異なるため、掃除スタイルや部屋の広さに合わせて選びましょう。

ロボット掃除機水拭きクイックルワイパーとの違い

「ロボット掃除機の水拭き」と「クイックルワイパー(手動掃除)」の違いは、単なる道具の違いにとどまりません。掃除効率や仕上がり、使用感において明確な差があります。ここでは、それぞれの特徴を比較しながら違いを詳しく見ていきます。

まず、大きな違いは「自動か手動か」という点です。ロボット掃除機は事前にセットしておけば、自動で部屋全体を移動しながら拭き掃除を行ってくれます。一方、クイックルワイパーは自分の手で動かす必要があり、家具の隙間や広い部屋などでは時間と体力を使います。

また、拭き取りの仕組みにも差があります。ロボット掃除機はモーターでモップを前後に動かしたり、一定の圧力で床に押し付けたりする設計が多く、均一で安定した拭き掃除が可能です。一方、クイックルワイパーは拭く力や方向が手加減に左右されるため、均等な仕上がりになりにくい面があります。

さらに、清掃範囲の広さとスケジュール性も異なります。ロボット掃除機はアプリで部屋の範囲指定や曜日・時間のスケジュール設定が可能なモデルが多く、忙しい人にとって非常に便利です。クイックルワイパーにはこのような自動化機能はないため、毎回手作業で掃除する必要があります。

ただし、クイックルワイパーにも即効性・手軽さという強みがあります。気になった汚れだけをサッと拭けるので、急な来客前や日常的な汚れには非常に有効です。ロボット掃除機では対応しづらい狭い隙間や段差のある場所でも自在に使えます。

このように、ロボット掃除機の水拭き機能とクイックルワイパーは、それぞれにメリット・デメリットがあります。日常の掃除スタイルに応じて、使い分けることでより効率よく清潔な環境を保つことができます。

エコバックス水拭きのみのモデルとは

エコバックス(ECOVACS)は、吸引と水拭きが一体となった多機能モデルを多く展開しているメーカーですが、実は水拭き機能に特化したモデルも存在します。吸引なしで水拭き専用として使いたい方や、既に吸引ロボットを持っている方には、こうしたモデルが適しています。

代表的なのが、「DEEBOT OZMO Slim10」や一部の旧型「OZMO」シリーズです。これらは主にフローリングの水拭きを目的として設計されており、本体が非常にスリムで、家具下や狭いスペースにも入りやすいのが特徴です。

吸引機能はあっても最低限に抑えられており、実質的にモップ機能に特化しています。微細な振動や一定の加圧で、手拭きに近い仕上がりを目指すタイプもあり、フローリングのべたつきや皮脂汚れを落とすのに適しています。

また、エコバックスのアプリ「ECOVACS HOME」を使うことで、水量調整・拭き取り回数・エリア指定なども細かく設定できる機種もあります。これにより、無駄な水使用を防ぎ、床材への負担を軽減することが可能です。

ただし、水拭きのみのモデルはカーペットや段差の多い住宅には不向きです。吸引なしでの使用となるため、事前にゴミやホコリは手動で取り除いておく必要があります。また、モップの取り外し・洗浄・乾燥など、手入れは毎回必要になります。

すでに吸引タイプの掃除機をお持ちで、「水拭きだけを自動化したい」という方にとっては、これらの水拭き専用モデルはコスパが高く、日々の掃除の手間を軽減できる選択肢となるでしょう。

ルンバで水拭き掃除するにはどうしたらいいですか?

「ルンバ=吸引掃除専用」というイメージがあるかもしれませんが、現在では水拭き掃除も可能なルンバシリーズが登場しています。ここでは、ルンバで水拭き掃除をする方法と対応モデルについて詳しく解説します。

水拭き掃除を行うには、iRobot社の「ルンバ Combo」シリーズを使う必要があります。代表的なモデルは「ルンバ Combo j7+」で、吸引と水拭きを1台で同時に行うハイブリッド型です。このモデルは、モップアームが床に接触する必要がある場所でのみ自動的にモップを下ろす仕組みになっており、カーペットやラグに水が付く心配がありません。

従来のルンバ(i7、i3、j7など)では水拭き機能は搭載されておらず、別売りの「ブラーバ」シリーズとの併用が一般的でした。たとえば「ルンバ j7+」と「ブラーバ jet m6」を連携させれば、ルンバで吸引した後に自動でブラーバが水拭き掃除を始めるという連動機能を活用できます。

この連携は、専用アプリ「iRobot Home」で簡単に設定可能です。マッピング機能を活用することで、清掃エリアを細かく指定でき、「キッチンは吸引+水拭き、リビングは吸引のみ」といった柔軟な使い分けができます。

注意点としては、水拭き対応モデルでもモップの洗浄や給水などの手間は発生する点です。掃除後にはモップパッドを取り外し、乾燥・洗浄を忘れずに行いましょう。

まとめると、ルンバで水拭き掃除をするには「ルンバ Comboシリーズ」を選ぶか、「ルンバ+ブラーバ」の連携使用が基本となります。掃除をより自動化・効率化したい方にとっては、非常に便利な組み合わせです。

ロボット掃除機 水拭きカビまとめ

ロボット掃除機の水拭き機能は、床のべたつきや皮脂汚れを取り除き、見た目も清潔に保てる便利な機能です。しかしその一方で、使用後の手入れを怠ると「カビ」という衛生面での問題が発生するリスクがあります。この見出しでは、ロボット掃除機の水拭きによって起こるカビの問題を総まとめし、原因・対策・おすすめの使い方まで整理して紹介します。

- ✅ モップの放置が雑菌やカビの繁殖原因となる

- ✅ 水タンク内に古い水を残すと腐敗して悪臭が発生する

- ✅ 高温多湿の季節はカビが急速に増殖しやすい

- ✅ 掃除後にモップを洗って乾燥させることが重要

- ✅ 水拭き後の本体下部にも湿気がたまりやすい

- ✅ 吸引掃除と違い水拭きは手入れが欠かせない

- ✅ モップや水タンクを毎回外して清掃すべきである

- ✅ 雑菌が繁殖するとモップに黒カビが付く場合がある

- ✅ モップの除菌には漂白剤や専用洗剤の使用が効果的

- ✅ 長時間使わない場合は乾燥保管が基本となる

- ✅ 臭いの元は皮脂汚れやホコリが水分と混ざることにある

- ✅ 掃除後の換気を徹底することで湿気対策になる

- ✅ 水拭き対応の床材か事前に確認が必要である

- ✅ 自動モップ乾燥機能付きモデルはカビ対策に有効

- ✅ カビによる空気汚染で健康被害を招く恐れがある

カビが発生する主な原因は、水分を含んだモップや水タンクを使い終わったあとにそのまま放置することです。濡れたモップには雑菌や皮脂汚れが付着しやすく、湿度の高い環境では数時間で菌が繁殖し、異臭や黒ずみの原因となります。また、掃除機本体の内部やモップ装着部分も湿気がこもりやすく、見えにくい場所からカビが広がることもあります。

とくに注意したいのが、カビによる悪臭や健康被害です。においが室内に残るだけでなく、カビの胞子が空気中に舞うと、アレルギーや喘息などを引き起こす可能性もあります。家族に小さなお子様やペットがいるご家庭では特に衛生面に配慮した使用が求められます。

対策として最も有効なのは、使用後すぐにモップを取り外して洗浄・乾燥することです。水タンクも完全に空にして内部を乾燥させるようにしましょう。また、可能であれば週に一度はモップの除菌洗浄や、機体底部の拭き取り掃除を行うのが理想です。

さらに、ECOVACSやRoborockなどの最新モデルには、自動洗浄・乾燥機能が搭載されているものもあります。これらの機能を活用することで、カビのリスクを最小限に抑えることができます。

水拭き機能付きのロボット掃除機は確かに便利ですが、正しい使い方とメンテナンスを行わなければ、その利便性が逆効果になってしまうこともあります。カビを防ぎ、清潔な環境を保つためには「使ったらすぐに手入れする」という習慣が不可欠です。今後購入を検討している方は、機能だけでなくお手入れのしやすさにも注目して選ぶとよいでしょう。