「ドローン 自作」と検索してこのページにたどり着いたあなたは、きっと既製品では満足できず、自分だけのオリジナルドローンを作ってみたいという思いを持っているはずです。

ドローンの自作は、単なる組み立てだけでなく、電子工作やプログラミング、飛行制御の知識も活かせる非常に奥深い趣味です。近年では、Arduinoやラズパイを使った開発や、Amazonで手に入るドローン自作キットも充実し、初心者でもチャレンジしやすい環境が整ってきました。

ただし、ドローンは「飛ばすだけ」で完結する製品ではありません。100g以上の機体には法律による規制があり、飛ばす場所によっては許可や免許が必要となる場合もあります。また、100均パーツの使い方や、庭で飛ばす際の注意点など、事前に知っておきたいポイントも多数存在します。

この記事では、「ドローン 自作」に関する基礎知識から、実際に組み立て・飛行させる際のポイント、法律上の注意点までを丁寧に解説しています。安全に、そして楽しく自作ドローンを始めたい方は、ぜひ最後まで読み進めてください。

※この記事はプロモーションを含みます。

ドローン 自作の魅力と難易度を解説

この記事のポイント

- ドローン 自作に必要な免許や法律の基礎知識がわかる

- 100g以上・未満の機体で異なる規制の違いを理解できる

- ドローンを庭で飛ばす際の許可やマナーについて学べる

- プログラミングによる自作ドローンの可能性が広がる

- 自作キットの選び方や100均活用のコツがわかる

ドローンは免許無しで飛ばせますか?

農業や測量に使用される大型産業用ドローンと、小型のホビードローンのサイズの違いを比較しています。

結論から言えば、ドローンはすべての機体において免許が必要というわけではありません。機体の重量や用途、飛行エリアによっては、免許無しでも飛行が可能です。ただし、一定の条件を満たすと、航空法などの法律に基づく許可や資格が必要になるため、注意が必要です。

まず、日本の航空法では200g以上のドローン(改正後は100g以上)に対して一定の規制がかかります。2022年の法改正により、100g以上のドローンは「無人航空機」に分類され、飛行方法や場所に応じて申請や認可が必要になりました。一方、100g未満のトイドローンであれば、基本的に免許や許可は不要です。

例えば、公園や広場などで販売されている軽量のホビードローンを飛ばすだけであれば、操縦者ライセンスは不要です。ただし、人の多い場所や空港周辺、夜間飛行、高度150m以上の空域など、航空法で制限されている場所や状況での飛行には、個別の飛行許可・承認が求められます。

加えて、2022年12月からは国家資格として「無人航空機操縦者技能証明(通称:ドローン免許)」制度がスタートしました。これは業務利用を前提とした中型~大型の機体を安全に運用するための資格で、二等・一等の区分があります。しかし、日常の趣味レベルの飛行では、今もなお免許無しで対応できるケースが大半です。

このように、ドローンを飛ばすには状況や機体によって免許の要不要が異なります。特に商用や高リスク飛行を検討している場合は、事前に最新の法律や国土交通省の指針を確認しておくことが大切です。

ドローンは100g以上だと申請不要?

「100g以上のドローンなら申請不要」とは誤解です。実際は、100g以上の機体は航空法の規制対象となるため、多くのケースで事前の登録や申請が必要です。この点は、ドローンの購入前に必ず理解しておくべき重要なポイントです。

2022年の航空法改正により、従来の200gから規制対象が100g以上に引き下げられました。これにより、比較的小型で軽量なモデルも規制の対象となり、事前の機体登録が義務化されています。具体的には、100g以上のドローンを所有・使用する場合は、国土交通省のDIPSシステムで登録番号を取得し、機体に表示する必要があります。

登録だけではなく、飛行内容や場所によっては追加の申請も求められる場合があります。例えば、都市部での飛行、人や建物の近く、イベント上空などでは「飛行許可・承認」が必要になります。逆に言えば、登録を行ったうえで法律に従って飛ばすのであれば、申請が不要なケースも存在するということです。

なお、100g未満のトイドローンであれば登録も申請も不要ですが、安全確保やマナーを守ることは当然求められます。たとえ申請不要であっても、住宅地での使用や学校周辺などではトラブルの原因になりかねません。

つまり言い換えると、「100g以上なら申請不要」という情報は誤っており、むしろ申請や登録の対象になるケースが大多数です。正しい知識を持ち、安全かつ合法的にドローンを楽しむことが求められます。

ドローンの免許が不要になるのは?

現在、日本でドローンを飛行させるには免許が必須というわけではありません。ドローンの免許(国家資格)が必要になるのは、主に高度な飛行や業務利用を行う場合に限られています。具体的には、レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)を行う際に、一等無人航空機操縦士の資格が必要です。

一方で、趣味や個人利用で100g以上のドローンを飛ばす場合でも、特定の条件下では免許は不要です。たとえば、人口集中地区(DID)以外のエリアで、昼間に目視内で安全な距離を保ちながら飛行させる場合には、操縦者の資格や免許は必要ありません。

また、100g未満のドローン(トイドローン)は航空法の規制対象外です。この場合は登録や許可・免許も不要となり、自由に飛行を楽しめます。ただし、道路交通法や電波法、個人情報保護法など、他の法律には引き続き注意が必要です。

さらに、国土交通省が定めるDIPS(ドローン情報基盤システム)においても、免許制度の対象となるのは一部の飛行に限定されているため、一般的なホビー利用では該当しないことが多いです。

このように、免許が不要となる条件は「機体の重量」「飛行エリア」「飛行方法」によって異なるため、使用前にしっかりと確認しておくことが大切です。誤った認識で飛行させると違法になるリスクがあるため、情報収集と準備を怠らないようにしましょう。

航空法の規制を受けない小型ドローン一覧(100g未満)

ドローン自作の楽しさ!手のひらに収まるほどコンパクトな、あなただけのオリジナルドローンを作りませんか?

| 商品名 | 型式 | 重量 | 飛行時間 | 価格帯 | おすすめポイント |

|---|---|---|---|---|---|

| Ryze Tech Tello | RZ-TL001 | 約80g | 約13分 | 約13,000円 | プログラミング学習や空撮に最適な定番機 |

| Holy Stone HS170 | HS170 Predator | 約41g | 約8分 | 約6,000円 | 安定した飛行性能で初心者向け練習用に◎ |

| ホリトン HT20 | HT20 | 約31g | 最大約21分(バッテリー3個) | 約4,800円 | 前後障害物センサー搭載、安全重視の設計 |

| ホリトン D40 | D40 | 約70g | 約10分 | 約8,000円 | 折り畳み式で持ち運びやすく、空撮入門にも |

| BETAFPV Cetus FPV Kit | Cetus Kit | 約35g | 約7分(バッテリー2個) | 約26,000円 | ゴーグル付きでリアルなFPV体験が可能 |

ドローンを自宅の庭で飛ばすには許可が必要?

自宅の庭でドローンを飛ばす場合でも、必ずしも自由に飛ばせるとは限りません。ドローンの飛行には、航空法をはじめとした複数の法律が関係しており、一定の条件下では「許可」が必要になることがあります。

まず、自宅の場所が「人口集中地区(DID)」に該当する場合、100g以上のドローンを飛ばすには国土交通省の飛行許可が必要です。自宅の所在地がDIDかどうかは、国交省の地理院地図やDIPSシステムなどで確認できます。

また、100g未満のトイドローンを庭で飛ばす場合、航空法の適用は受けません。しかし、住宅密集地ではプライバシーの侵害や騒音問題といった民事トラブルが発生しやすいため、たとえ法的に問題がなくても、近隣住民への配慮は必須です。

さらに、自宅が空港周辺や重要施設の近くに位置する場合は、DID外であっても別の飛行制限がかかる可能性があります。この場合は飛行前に個別に確認し、必要に応じて事前申請を行う必要があります。

このように、自宅の庭であっても無制限にドローンを飛ばせるわけではありません。法規制を守ることはもちろん、地域のルールやマナーにも十分注意し、安全でトラブルのない運用を心がけましょう。

ドローン自作 大型のメリットと注意点

この図では、ドローン飛行における代表的な制限空域を色分けして解説しています。飛行前の確認に役立ちます。

大型ドローンを自作することには、多くのメリットがありますが、その分リスクや法的な制約も伴います。まず、大型のドローンを自作する最大の魅力は、積載量や飛行時間の大幅な向上です。市販モデルでは対応できないような高出力モーターや大型バッテリーの搭載が可能となり、農薬散布や空撮用の高画質カメラの搭載など、用途の幅が広がります。

また、自作によって設計・構造を自分で自由にカスタマイズできる点も利点の一つです。機体のアーム長、プロペラサイズ、ESCのスペックなどを自分で選べるため、目的に最適な性能を追求できます。特にFPV(First Person View)飛行やレース用途では、市販機にはない速度や操作感を実現できることもあります。

しかし、大型のドローンを自作する際には明確な注意点も存在します。まず、航空法上の制限が厳しくなり、100g以上の機体は「無人航空機」としての登録義務があります。さらに、250gを超えるような大型機では、飛行申請や操縦技量の証明が必要になる場合があるため、事前に国土交通省の指針を確認することが欠かせません。

加えて、安全面でのリスクも高まります。出力が大きい分、プロペラによるけがや墜落事故のリスクが増加するため、機体設計だけでなく飛行環境の安全管理も重要です。屋外でテスト飛行を行う際には、人気の少ない広い場所を選ぶようにしましょう。

このように、大型ドローンの自作は可能性が広がる一方で、知識・技術・法律への理解が求められます。経験者向けの取り組みと考え、無理のない範囲で始めることをおすすめします。

ドローン自作 プログラミングでできること

- ✅ 100g未満のドローンは航空法の規制対象外。登録や免許は不要で比較的自由に飛行可能。

- ✅ 100g以上のドローンは登録義務があり、場所や飛行方法によっては許可・承認が必要。

- ✅ 自宅の庭でも、人口集中地区(DID)に該当すれば飛行許可が必要。周辺の環境や法律も確認を。

- ✅ ドローン免許(国家資格)は、レベル4飛行など一部の高リスク飛行にのみ必要。一般用途では免許不要なケースが多い。

- ✅ 大型ドローンの自作は、高性能な機体を作れる反面、安全管理と法的な理解が重要。初心者にはやや難易度が高い。

- ✅ プログラミングを取り入れたドローン自作では、自動飛行やセンサー制御などが可能になり、より高度な運用ができる。

ドローン自作の楽しみの一つに、プログラミングによる高度な機能制御があります。単に飛ばすだけでなく、自分でコードを書いて機体の動作をカスタマイズできる点は、電子工作やITが好きな人にとって大きな魅力です。

例えば、ArduinoやRaspberry Piなどのマイコンを活用することで、GPS自動航行・障害物回避・自動離着陸といった機能を自分で実装できます。オープンソースのドローン制御ソフト「ArduPilot」や「Betaflight」などを使えば、プログラミング初心者でもある程度の自動化機能を導入することが可能です。

さらに、PythonやC++などの言語で機体のセンサー情報をリアルタイムに処理し、風速・加速度・高度などの数値に基づいて動作を調整することもできます。これにより、ドローンをただのラジコンではなく「知能を持つロボット」として育てることができるのです。

一方で、注意しなければならないのがセキュリティや安全性です。誤ったコードや制御ミスによって墜落したり、人に怪我をさせる可能性もあります。そのため、シミュレーターでのテスト飛行や安全装置の導入は必須です。

また、国土交通省の飛行規制に従い、プログラミングで設定した飛行が法令に抵触しないよう十分に確認することが重要です。特に自動飛行機能を使う際は、目視範囲を超える行動を避け、GPS誤差やバッテリー管理も含めた設計を心がけましょう。

このように、ドローンの自作においてプログラミングを活用すれば、より高度でユニークな機体を生み出すことができます。興味のある方は、まず小型ドローンで基本的な制御から挑戦してみるのがよいでしょう。

ドローン 自作キットの選び方と活用法

ドローン自作に関するデータ

登録・免許不要で飛行可能。法律の規制外だが、安全やマナーには注意が必要。

機体登録が義務付けられ、飛行エリアや方法によって許可・申請が必要となる。

プログラミングによって飛行制御や自動化が可能。電子工作やソフト制御の知識が必要。

DID地区に該当すれば100g以上の飛行は許可が必要。近隣住民への配慮も重要。

技適付き、レビュー評価、FCチップの性能などが初心者向けの選定基準。

ドローン 自作キット おすすめモデル

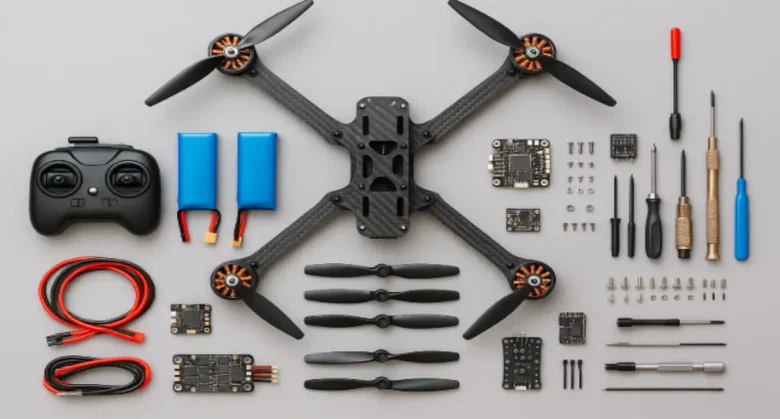

ドローンを自作したいと考える初心者にとって、キットの選定は成功への第一歩です。近年は、必要なパーツがすべて揃った「ドローン自作キット」が充実しており、電子工作の経験がない人でも取り組みやすくなっています。

まず、最初に選びやすいのは「フレーム、モーター、ESC、プロペラ、飛行制御装置(FC)、バッテリー」がセットになったベーシックキットです。中でも人気があるのは、「BETAFPV Drone Building Kit」や「QWinOut DIY FPV Kit」など。これらは構成部品の品質が安定しており、マニュアルも比較的分かりやすいと評価されています。

加えて、フライトコントローラー(FC)にF4またはF7チップを採用しているキットは、将来的なカスタムやプログラミングにも対応しやすく拡張性があります。カメラ付きのキットを選べば、FPV(First Person View)飛行にも対応可能です。

ただし、注意すべき点として、海外製キットの中には「技適マークが無い」送信機やVTX(映像送信装置)を含む場合があります。日本国内で使用する場合、無線通信部分が電波法に適合しているかを必ず確認しましょう。

また、半完成品タイプのキットは部品がはんだ付けされていないことが多く、ある程度の工具や電子工作スキルが求められます。初心者は、最初は完成度の高い「初心者向けフルセットキット」から始めると挫折しにくいでしょう。

このように、自作キットの選び方ひとつで、組み立ての難易度や満足度は大きく変わります。目的に合わせて最適なモデルを選ぶことが、楽しく安全なドローン自作ライフのスタートになります。

ドローン自作キット amazonで選ぶコツ

Amazonでドローン自作キットを購入する際には、いくつかのポイントを押さえることで失敗を防げます。多くのキットが並ぶ中で、スペックや価格だけで判断してしまうと、届いてから「思っていたものと違う」と感じることもあります。

まず、レビュー数と評価が安定して高い商品を優先的にチェックしましょう。特に「初心者でも組み立てられた」「日本語マニュアル付き」などの記載がある商品は安心材料になります。レビュー本文では、動作の安定性や部品の耐久性についての情報も読み取れるため、必ず目を通しておきたいポイントです。

次に注目したいのは、パーツの互換性や追加情報の記載です。フレームサイズやバッテリー電圧、FC(フライトコントローラー)のチップ仕様などが明確に記載されている商品は、後からのカスタマイズや修理にも対応しやすくなります。

また、「技適マーク付きの送信機が含まれているか」や、「国内から発送されるかどうか」も重要なチェック項目です。電波法の観点から、日本国内での使用には技適があるかどうかが法律上の分かれ目になります。

最後に、販売者の対応やアフターサービスの評価にも注意を払いましょう。万一初期不良があった際の返品・交換対応が明記されているショップを選ぶことで、トラブル時の不安が軽減されます。

Amazonでドローン自作キットを選ぶ際は、価格だけに惑わされず、レビュー・仕様・サポート体制を総合的に判断することが、納得のいく買い物への近道です。

ドローン 自作arduinoでの開発例

Arduinoを使ったドローンの自作は、電子工作初心者から中級者に人気のあるプロジェクトです。オープンソースで扱いやすく、プログラムの自由度が高いため、カスタム性に優れた機体を作りたい方に適しています。部品さえ揃えば、自分の思い通りに飛行挙動やセンサーの挙動を設計できるのが魅力です。

実際の構成としては、Arduino NanoやArduino Unoを中心に、MPU6050などのジャイロ・加速度センサー、ESC(電子スピードコントローラー)、ブラシレスモーター、バッテリーなどを接続し、スケッチと呼ばれるプログラムを書き込むことで、機体が飛行可能になります。

こうした構成で作成されたドローンは、Arduino公式サイトやコミュニティで紹介されているコードをベースに、改良を重ねていくことで、自動安定飛行やPID制御のチューニングも行えます。特に、加速度・ジャイロ値をリアルタイムに取得して、機体の傾きを自動で補正する機能は、飛行の安定性を高めるうえで非常に重要です。

注意点として、Arduino単体では飛行に必要な処理速度や拡張性に限界があるため、本格的な自動飛行や長距離通信などの機能を求める場合は、専用のフライトコントローラーや他のマイコンとの併用を検討する必要があります。

それでも、Arduinoでのドローン開発は「自分で飛ばす機体を一から制御してみたい」というモチベーションを持つ人にとって、技術習得と創造力を育てる絶好の学習機会となります。初めての方は、小型ドローンをベースにした構成から始め、段階的に機能を追加していくのが無理のない進め方です。

ドローン自作 ラズパイでの制御方法

ドローン自作に使われる主要パーツやボードの例(Arduino・ラズパイ)

Raspberry Pi(ラズパイ)を使ったドローンの自作は、より高度な制御や外部連携を目指す中級者〜上級者向けのアプローチです。LinuxベースのOSを活用することで、リアルタイム画像処理、GPS航行、AI制御などの拡張が可能となり、Arduinoよりも複雑な機能の実装が行えます。

代表的な構成としては、Raspberry Pi 4やZero Wに加え、Navio2やPXFminiといった専用フライトコントローラー拡張ボードを組み合わせる方法が一般的です。これらを搭載することで、Raspberry Piが高度なフライト制御を実現できるようになります。

特に注目すべき点は、画像認識やAIアルゴリズムを用いた自律飛行が可能になる点です。カメラモジュールと組み合わせれば、マーカー認識や物体追跡といったビジョンベースの飛行制御も実現可能です。Pythonを用いてセンサーやGPSモジュールから取得したデータを処理し、フライトに反映する構成が主流となっています。

ただし、Raspberry Piを使ったドローンは、電源管理やリアルタイム処理に弱点があります。飛行中にプロセスが重くなると反応が遅れることもあるため、安定性を重視するならRTOSとの併用や負荷の分散設計が求められます。

このように、ラズパイでのドローン制御は自由度が非常に高く、研究用途やプロトタイピングにも向いています。初めて挑戦する場合は、シミュレーター環境での検証から始め、段階的にリアルな飛行へとステップアップしていくのが望ましいと言えるでしょう。

ドローン自作 100均パーツは使える?

ドローンを自作する際、「コストを抑えるために100均のパーツは使えるのか?」という疑問を持つ人は少なくありません。実際、100円ショップには電池ボックス、配線、スイッチ、LED、ネジ類など、電子工作に使える素材が数多く揃っています。しかし、すべてを100均で賄えるわけではなく、使用するパーツの種類や用途によっては注意が必要です。

例えば、配線やスイッチ、絶縁用テープなどの補助パーツについては、100均の商品でも十分に使用可能です。小型のプラスドライバーや工具セットも販売されており、組み立て作業の補助としては非常に便利です。ドローンのフレームとしても、軽量のプラスチックケースやカゴを加工して利用するアイデアもあります。

一方で、モーター、プロペラ、ESC、フライトコントローラーなどの主要部品は専用の高精度パーツを使う必要があります。これらはドローンの飛行性能と安全性に直結するため、耐久性や出力に信頼の置ける製品を選ばなければなりません。100均ではこれらの専門部品は扱っていないため、通販や専門店を利用するのが一般的です。

また、100均のパーツはコスト面で魅力がありますが、耐熱性や電気的な安定性に不安が残るケースもあります。高電圧が流れる箇所や、振動が激しい部分には不向きな素材もあるため、パーツ選びには慎重さが求められます。

このように、100均パーツはドローン自作の補助的な役割で活用するには十分価値がありますが、飛行に関わるコアパーツについては専用部品を選ぶのが基本です。低コストで工夫しつつ、性能と安全のバランスを意識することが、賢い自作ドローンの作り方といえるでしょう。

よくある質問(Q&A)

Q:初心者でもドローンを自作できますか?

A:はい、可能です。最近はパーツがセットになった自作キットが充実しており、説明書も丁寧なものが増えています。最初は100g未満の小型ドローンや、組み立て済みのキットから始めるのが安心です。

Q:100均のパーツだけでドローンは作れますか?

A:補助パーツ(スイッチ、配線、工具など)は100均でも揃いますが、モーターや制御基板などの重要部品は専用品を使う必要があります。安全性を考慮して使い分けましょう。

Q:ArduinoとRaspberry Piはどう違いますか?

A:Arduinoはシンプルなマイコンでリアルタイム制御に強く、Raspberry PiはLinuxベースで画像処理やネットワーク機能に優れています。制御の目的ややりたいことに応じて選ぶのがポイントです。

ドローン 自作まとめ

ドローン自作は、電子工作のスキルアップや自由な設計の魅力を体験できる一方で、法律・安全性・知識面でのハードルも存在します。特に100g以上の機体では航空法の規制がかかるため、飛行前に登録や許可の確認が必須です。逆に、100g未満の小型ドローンなら免許や許可不要で、比較的自由に楽しむことができます。

- ✅ ドローン自作は自由な設計と拡張性が最大の魅力

- ✅ 100g未満のドローンは航空法の規制対象外で扱いやすい

- ✅ 100g以上の機体は国土交通省への登録が義務化されている

- ✅ 自宅の庭でも人口集中地区での飛行は許可が必要

- ✅ ドローン免許は業務利用や高難度飛行に限定される

- ✅ Arduinoを使えば自作ドローンの基本制御が可能

- ✅ Raspberry PiならAIや画像処理など高度な制御が行える

- ✅ 100均パーツは補助的に活用できるが主要部品は専用品が必要

- ✅ 大型ドローンは積載量・飛行時間で優れるが法的制約が多い

- ✅ 自作ドローンキットは初心者にも扱いやすい構成となっている

- ✅ Amazonで選ぶ際はレビューや技適対応の有無を確認すべき

- ✅ プログラミングで自動飛行やセンサー制御が可能になる

- ✅ 小型ドローンでもプライバシーや安全面には配慮が必要

- ✅ 法律に抵触しないためにDIPSや地理院地図で飛行エリアを確認する

- ✅ 自作ドローンは技術力だけでなく法的知識も求められる

使用する部品や制御方法の選択も、自作の醍醐味です。ArduinoやRaspberry Piを活用することで、オリジナルの制御プログラムやセンサー連携が可能になり、ドローンに個性を与えることができます。これにより、単なるラジコンの枠を超えた「知的な電子プロジェクト」としての価値が生まれます。

また、初心者には「ドローン自作キット」がおすすめです。必要な部品が一式揃っているため、組み立て工程に集中でき、達成感を得やすい構成になっています。Amazonなどで購入する際は、レビューや仕様、技適対応などを確認することで、失敗を防ぐことができます。

加えて、工具や補助パーツの一部は100均商品でも代用可能で、コストを抑えながら試行錯誤する楽しさも味わえます。ただし、飛行に関わる中核パーツは必ず専用品を選び、安全性を最優先にする姿勢が大切です。

これからドローンの自作に挑戦する方は、目的を明確にし、無理なく進めるステップ設計を意識しましょう。自作ドローンは「作る楽しさ」と「飛ばす達成感」の両方を味わえる、非常に奥深い趣味です。